2021年3月18日,曙光中学语文教研组开展基于双新背景下的项目化学习教学研讨活动,由语文教研组组长吴强主持,全体语文教师参与。本次活动旨在促进“项目化学习”方式的理论学习,并对高二年级组设计的项目化学习活动进行反思与优化。

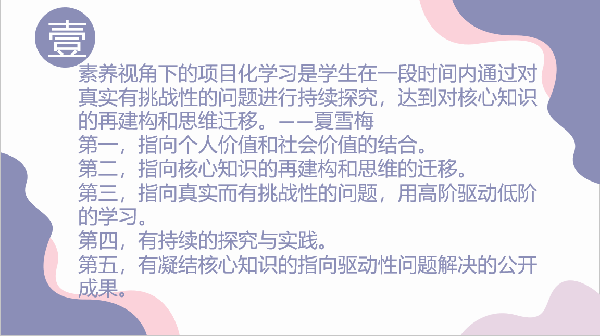

关于“项目化学习”的界定很多,根据夏雪梅《项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践》书中观点,学习素养视角下的项目化学习是指,学生在一段时间内对与学科有关的驱动性问题进行深入持续的探索,在调动所有知识、能力、品质等创造性地解决新问题、形成公开成果中,形成对核心知识和学习历程的深刻理解,能够在新情境中进行迁移。

吴强指出新课标中渗透了项目化学习的要素、理念,学业质量标准中新的评价理念和命题设计,新的部编版语文教材中也为项目化学习活动留出了一定的空间,如部编版高中语文必修教材中的《家乡文化生活》《信息时代的语文生活》单元,在一定程度上呼应了项目化学习方式。

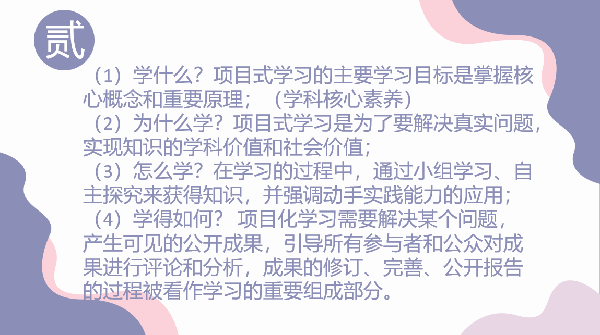

黄莉代表高一年级组交流了关于“项目化学习”的理论体系学习心得。核心知识、关键能力和概念是项目化学习的核心,教师是否能够提出这个学科或跨学科的本质问题与概念,是衡量项目化学习质量的一个重要标准。

高二年级组根据新课程标准中设置的中华优秀传统文化学习专题,以理解中华传统文化经典作品中的爱国主义民族精神为本质问题,创设情境:学校将举办“在云端·烘炉文化节”,请筹备参赛节目,提出相应的驱动性问题:如何通过数字化的方式演绎爱国主义古代文学,以此提升学生语言建构与运用、审美鉴赏与创造、文化传承与理解的核心素养。

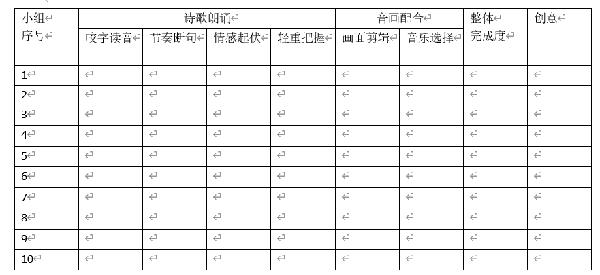

沈好好、庄嫄嫄代表高二年级组分享了项目化学习活动设计与实践的探索反思。学生自由分组,组长进行组内人物的分工。活动过程中,教师也对学生进行了组员分工、细化任务目标等方面的指导,监管主要通过教师——组长——组员实现。最终课堂呈现每组视频作品,并以小组为单位,从诗歌朗诵、画面剪辑、音效、完成度、创意等多个维度各自打分,经历个人点评、教师点评等。而在实施过程中,一轮评比时很多小组都非常有触动,主动要求进行“败者复活赛”,因此整体上进行了两轮评比。通过这一次项目化学习,许多平时在课堂上并不出彩的学生通过自主、探究、合作的项目学习模式,展现出了非常积极踊跃的学习状态,并在群体中凸显了出来。或是平时沉默,但却能在独处的环境下在诵读中展现充沛的情感;或是平时默默无闻,但却在小组项目中体现极强的领导力、组织能力;或是平时嘻嘻哈哈,但却能在一稿作品完成后主动要求重做二稿,表现出极度的责任感。

在活动过程中,不免出现以下问题:一是小组成员分工不合理,大部分由一位成员完成,其他成员任务量极少,这违背了合作探究的初衷。二是过于依赖电脑技术,重视画面效果,忽视朗诵,朗诵不带感情。诗歌诵读重在意境和情感的配合,相较之下,更重要的是学生对于诗歌的情感体验,视频画面是展示诗歌意境的一种方式,诗歌本身仍应占主导地位,但部分学生本末倒置,将精力放在视频画面上而非朗诵之上。三是缺少探究精神,学生选取的诗歌大多是网上拥有丰富的视频朗诵资料的诗歌,模仿视频风格和内容,缺乏自主研习诗歌的过程。

徐婷通过“制作遮阳棚,解决植物被太阳晒死的问题”这一案例,指出项目化学习与传统主题活动的区别。此案例中,虽然看似有驱动性问题——太阳太烈,植物要被晒死了,怎么办;有成果——遮阳棚,但学生对问题情境没有经过分析、判断的过程,思维过早地被固定在“制作遮阳棚”的结果上。传统的语文主题活动,如制作小报、课本剧、朗诵等,看似与项目化学习的成果相似,但背后的标准支撑和外化的设计却有本质区别。传统的主题活动只是告诉学生要做什么,怎么做,而没有使学生经过思维探索的实践经历。项目化学习不是为项目而项目,不是为了要产生一个显性的结果而开展项目,项目化学习最终的结果来自师生、生生对问题情境的共同探索。因此,项目化学习的活动设计对教师来说具有极大的挑战性,尤其是创设情境与设计驱动性问题。在此次实验活动的实施过程中,我们才能真正感受到教师和学生在项目化学习中的挑战、困难、投入与创造。

通过本次活动,老师们将不断学习、交流、碰撞、生成,利用项目化学习的方式对新课程标准中的知识和能力进行探索教学,反复优化驱动性问题、观察学生表现、设计相应的评估,加强学习与项目、素养间的关联,引导学生在富有挑战性的情境中,不断洞察,创造性地思考。